赤ちゃんの頭蓋骨にある大泉門(だいせんもん)!役割や閉じる時期について解説

生まれたばかりの赤ちゃんはフニャフニャ。とくに気になるのが、おでこの上のあたりにあるへこみではありませんか?泣くことで体に力が入ると動いて見えるので、「何かの病気では?」と心配するかもしれません。

そこで今回は、赤ちゃんの頭蓋骨にあるへこみとは何かについて詳しくお伝えします。

赤ちゃんの頭蓋骨の特徴

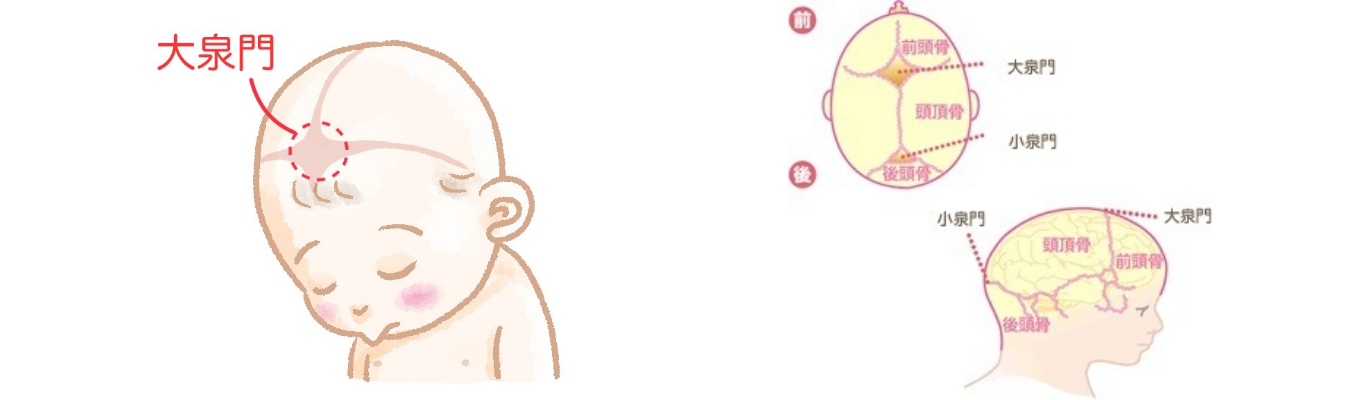

頭蓋骨は、最初から1つの球形をしているものではなく、前頭骨や頭頂骨、後頭骨など、いくつかの骨が組み合わさってできています。成長すればこれらの骨がすべて結合するのですが、

赤ちゃんの頃は骨同士の間に隙間があるのが特徴。この隙間が、まるで

赤ちゃんの頭にへこみがあるように見える原因です。

赤ちゃんの頭蓋骨のへこみは「大泉門(だいせんもん)」

赤ちゃんの頭にあるへこみの中で一番目立つのが、おでこの上あたりにある「大泉門(だいせんもん)」。何のためにあるのか、隙間がふさがる時期も含めて見ていきましょう。

頭蓋骨がきちんと形成されるまでは、赤ちゃんの頭にはいくつもの隙間がありますが、その中でも一番大きいへこみが「大泉門」です。ちょうど、おでこの真ん中から頭頂部に向かう途中の、髪の生え際から少し上あたりにあるやわらかい部分で、そっと触れるとプヨプヨした感じ。普段は脈を打つようにピクピク動いている程度ですが、体に力が入ると出っ張ったりへこんだりします。

大泉門には、大きく2つの役割があります。まず1つ目は、分娩のときに赤ちゃんが産道を通りやすくするというもの。おなかの中ですくすくと育ってきた赤ちゃんがそのまま通るには産道が狭すぎるので、頭蓋骨を形成する骨同士を重ね合わせて頭を小さくすることで、自ら産道を通りやすくしているのです。また、産道を通る際の圧迫を軽減することで、頭のゆがみを防ぐことにもつながります。

2つ目の役割は、脳の発育のため。赤ちゃんの体が大きくなるにつれ脳も大きくなっていくので、その発育の妨げにならないためにも、最初から「ゆとり」になるスペースを用意しているというわけです。

一般的に、大泉門は1歳半頃になると触ってもわからなくなることが多く、2歳頃には完全にふさがることがほとんどです。ただし、個人差がありますので多少のずれは生じるもの。早産で産まれた赤ちゃんの場合、骨を作る材料が足りないので、スムーズに隙間が埋まらないこともあります。

気になるようでしたら、医師に相談してくださいね。ただし、あまり神経質にならず、定期検診で指摘されなければ大丈夫だと考えておきましょう。

大泉門が膨らんでいるときは注意が必要

赤ちゃんが泣いたときに大泉門が一時的に出っ張るのはよくあること。しかし、常に膨らんでいる場合には注意が必要です。まれなケースですが、嘔吐を伴う場合には髄膜炎も考えられますし、ほかにも、水頭症や脳炎、脳内出血などの可能性もありますので、早めに受診するようにしてくださいね。

赤ちゃんの頭蓋骨には隙間があるためへこみが多いとお伝えしましたが、出産時の頭蓋骨骨折によって異常が生じることもあります。頭蓋骨骨折には、ヒビが入ってしまう「線状骨折」と、骨がへこんでしまう「陥没骨折があり、前者の場合には治療しなくても、大半は自然に治ります。

しかし後者の場合、脳挫傷などを伴うこともあるため、適切な検査を行い、必要に応じて治療が行われます。ただ、これは主に鉗子分娩の際に多いケース。入院中に医師や助産師が適切な処置をしてくれるでしょう。

赤ちゃんの柔らかい頭を守る工夫を!

大泉門がふさがるまでママがやるべきこと2

脳そのものは筋膜でしっかり覆われていますので、神経質になりすぎる必要はありませんが力を入れすぎないように注意しましょう

ねんね期を卒業しハイハイやつかまり立ち、一人歩きをするようになると重心が不安定でバランスがとりにくい状態が多くなります。赤ちゃんが転んでも大丈夫なようにぶつけそうな位置にクッション材を巻いたり、コーナーガードを付けたりすると良いでしょう。

まとめ

今回は、赤ちゃんの頭蓋骨にあるへこみとは何か、その役割やへこみが閉じる時期についてお伝えしました。赤ちゃんの頭蓋骨にある隙間の部分は大泉門。スムーズに産道を通る役割や、脳の発育を妨げない役割を持っています。完全に大泉門がふさがるとされる2歳頃までは、とくに注意してあげてくださいね。

▼無料の幼児教育イベント開講中▼