地域の声をカタチにした中野区の子ども・子育て支援事業

写真は中野四季の森公園

中野区は利便性と文化的で温かみのある生活環境が魅力

中野区はJR中央線、総武線、東京メトロ東西線など複数の路線が通っており、新宿や渋谷、東京駅など主要なエリアへのアクセスが非常に便利な地域です。駅周辺は賑やかですが、少し駅から離れると住宅街が広がっており、多くの公園や緑地が点在していることもあって、自然を感じながら子育てが出来る住環境も魅力の一つといえます。また、マンガやアニメ、フィギュアなどの『サブカルチャーの聖地』としても有名で、世代を超えた様々な文化が融合する中野区は、都会的でありながらも温かみのある生活環境が、子育て世代に人気を集めています。

サブカルチャーの聖地として知られている「中野ブロードウェイ」

保護者や子どもの声を取り入れた子ども・子育て支援事業

中野区では、子ども・子育て支援に関するニーズを十分に踏まえたサービスを展開できるよう、5年に1度、中野区在住の子育て家庭の保護者及び子ども本人に対して、大規模なアンケート調査を行っています(※)。また、「子育て家庭と区長のタウンミーティング」を定期的に開催し、子育て当事者の実感がこもった生の声を聴いています。

調査や子育て当事者の声から見えてきたのは、中野区の地域性や住環境を背景とした、子どもと子育て家庭のリアルな声。その声を柔軟かつ迅速に事業計画に取り入れ、「放課後子どもの居場所作り」や「プレーパークの開設」、「ひとり親家庭への支援」など、様々な子育て支援の取り組みに反映されています。

それでは、中野区の取り組みをもう少し詳しく見てみましょう。

利用者ファーストの児童館改革

近年は学童保育や習い事の需要が高まり、地域にある児童館の利用者が減少傾向にあります。中野区でも時代の流れに合わせて児童館をなくす方向で動いていましたが、アンケート調査やタウンミーティングであがってきた「家が狭いので自宅でなかなか遊べない」「遊ぶ場所がない」「乳幼児親子のつながりが希薄になっている」という子ども達や子育て家庭の声を受けて、放課後の子ども達の居場所づくりや、乳幼児親子の交流を生み出す施策に、早急かつ重点的に取り組んでいくこととし、これまでの児童館の方針を転換。新たな児童館計画を策定し、区内にある18の児童館を全て継続することに決めました。

さらに、よりニーズにあった児童館となるよう意見交換会を行い、実際に利用する子どもや親子の意見を取り入れ、19時までの利用時間の延長や開館日の変更、時間や場所を限定した飲食の許可(※)、新しいおもちゃやマンガ購入のために予算を組むなど、現場の声を生かした運営へと大きく舵をきりました。利用者からは「保育園の帰りに何人かのグループで利用するようになった」「部活の帰りに寄れる」など、一時は利用者が減少傾向にあった児童館ですが、利用者のニーズを捉えた運営に変わったことで、地域の拠点となりつつあります。

※児童館の利用方法に関しては一律ではなく、児童館によって異なります。

【画像:上高田児童館より提供】

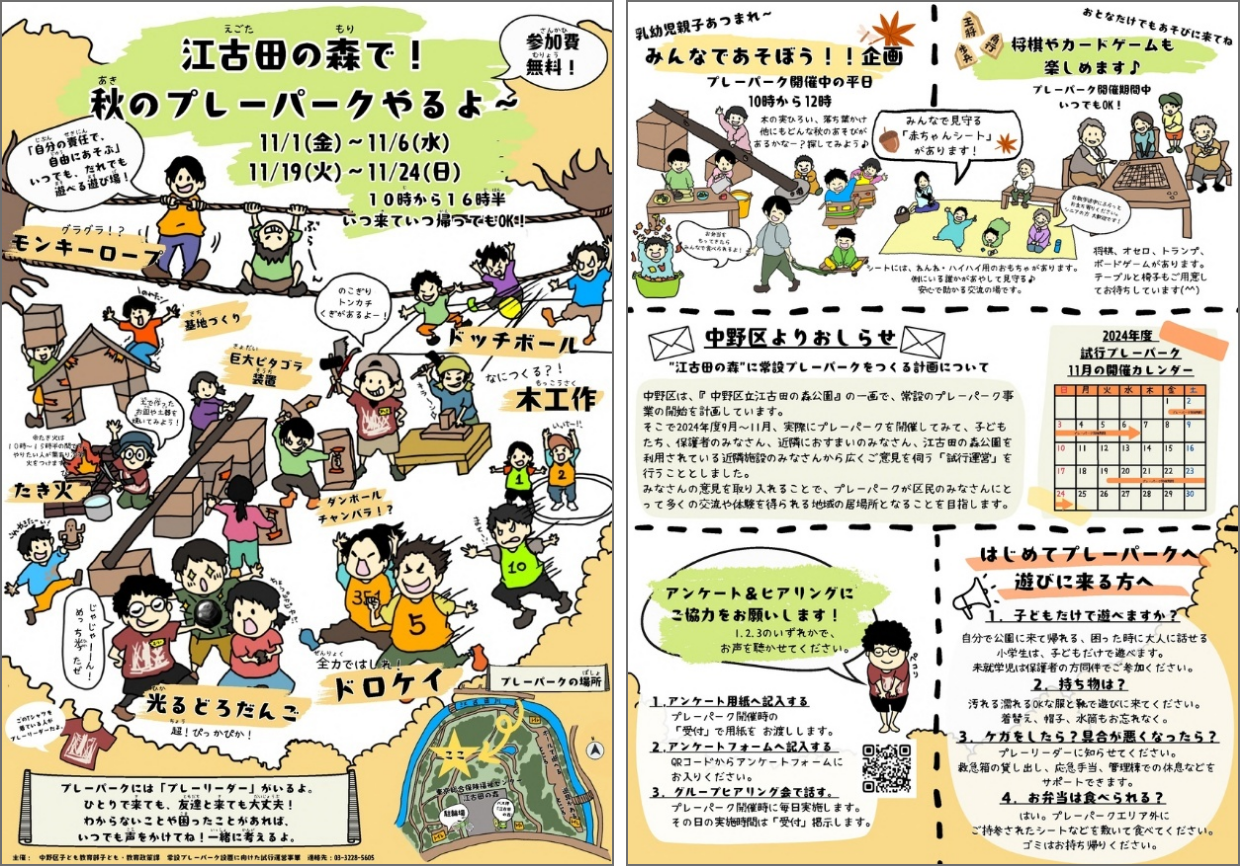

中野区初の常設プレーパークが2025年秋にオープン

多様な子どもの居場所づくりの一環として、子どもが主体で自由にやりたいことができ、思い切り自然と触れ合える遊び場の実現や、世代を超えた交流が得られる地域の拠点として、中野区初の常設プレーパークが2025年秋に江古田の森公園内にオープン予定です。中野区に限らず、都心に住む子ども達は、日ごろから自然に触れあうことが少なく、体を使って思いっきり遊べる活動場所へのニーズが高い傾向にあります。そんな子育て家庭や子ども達の声を取り入れ、中野区でも常設プレーパークを開設することとなり、2024年には子どもや利用者のニーズを聴き、常設プレーパークに反映するための試行事業として、計24日間プレーパークを実施。延べ3695人が参加しました。今後は公園の基盤整備工事を行い、2025年秋に常設のプレーパークがオープンします。身近な公園で泥んこになりながら遊べるのは、子どもだけでなく、様々な体験をさせてあげたい保護者の方にとっても、魅力的な取り組みといえますね。

【画像:中野区役所HPより引用】

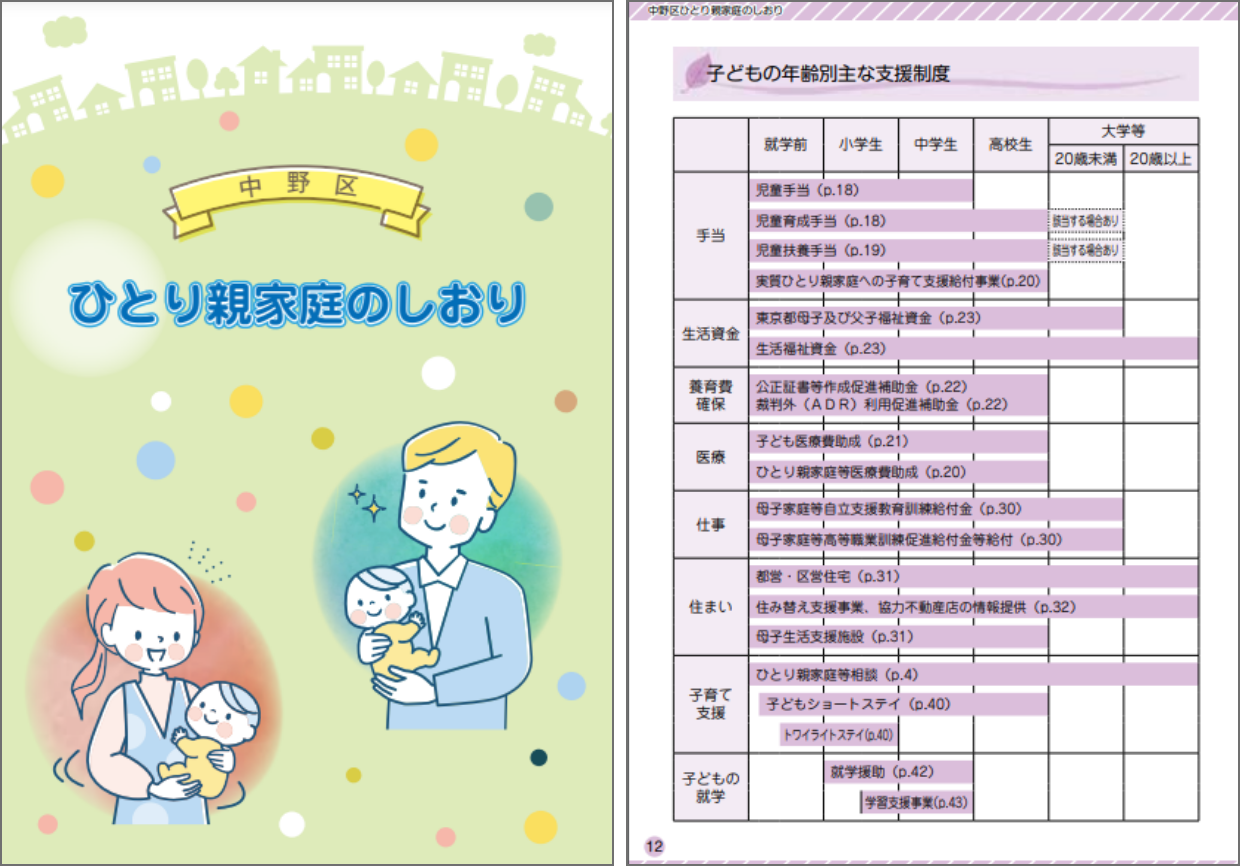

利用しやすく相談しやすい「ひとり親家庭支援」

様々な支援事業があっても、利用につながらなければ意味がありません。

世の中には様々な家庭の形がありますが、ひとり親で頑張る家庭が、どのような支援を受けられるか、知らない方が多いのではないでしょうか。

ひとり親の悩みとしては、「仕事と子育ての両立」「経済的な不安定さ」「子どもの将来への不安」など多岐にわたり、それぞれ区役所内の相談窓口が異なるため、どこに相談していいか分からないという声が聞かれたそうです。

中野区では、2023年度に「ひとり親家庭のしおり」を改訂し、より見やすく分かりやすい内容へと変更しました。さらに、ひとり親家庭専門の相談員を増員し、必要な手続きや利用できる制度の説明などを行う、相談窓口の体制を強化しました。このように伴走型の相談体制を整えたことで、今まで年間400~500件ほどだった相談件数が、およそ2倍の年間1,000件ほどにまで増えているとのことです。利用者からは「相談する先を求めていたが、やっとつながれた」「支援サービスにつながるための手段が必要だった」という声が届いているそうです。

ひとり親家庭の支援においても、現場の声を柔軟かつ迅速に支援体制に反映させたことによって、より多くの利用者につながっていることが伺えます。

【画像:ひとり親家庭のしおりから引用】

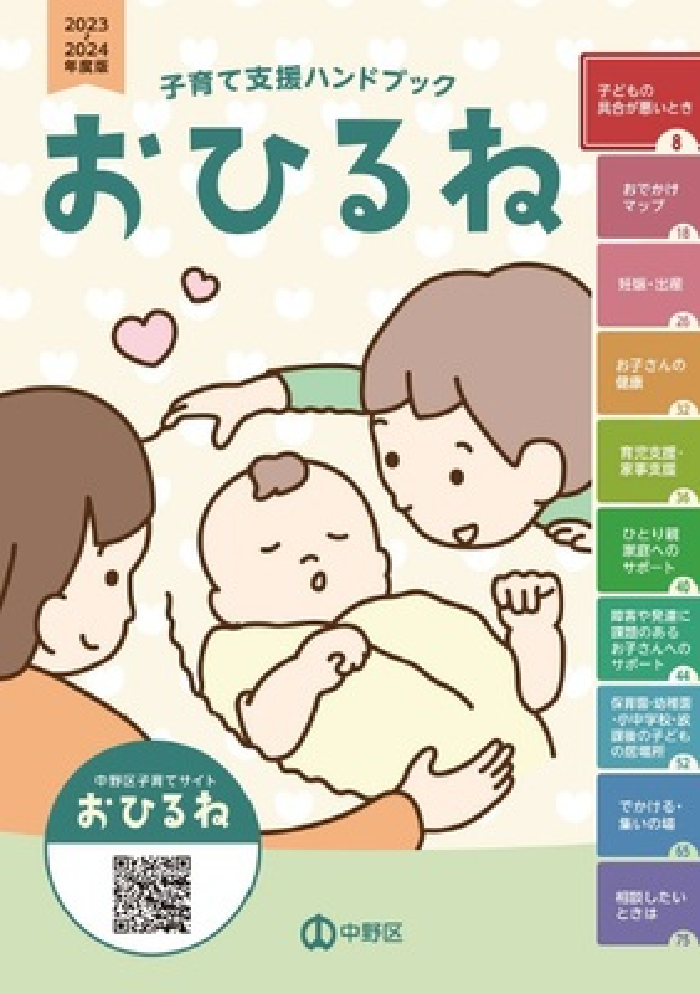

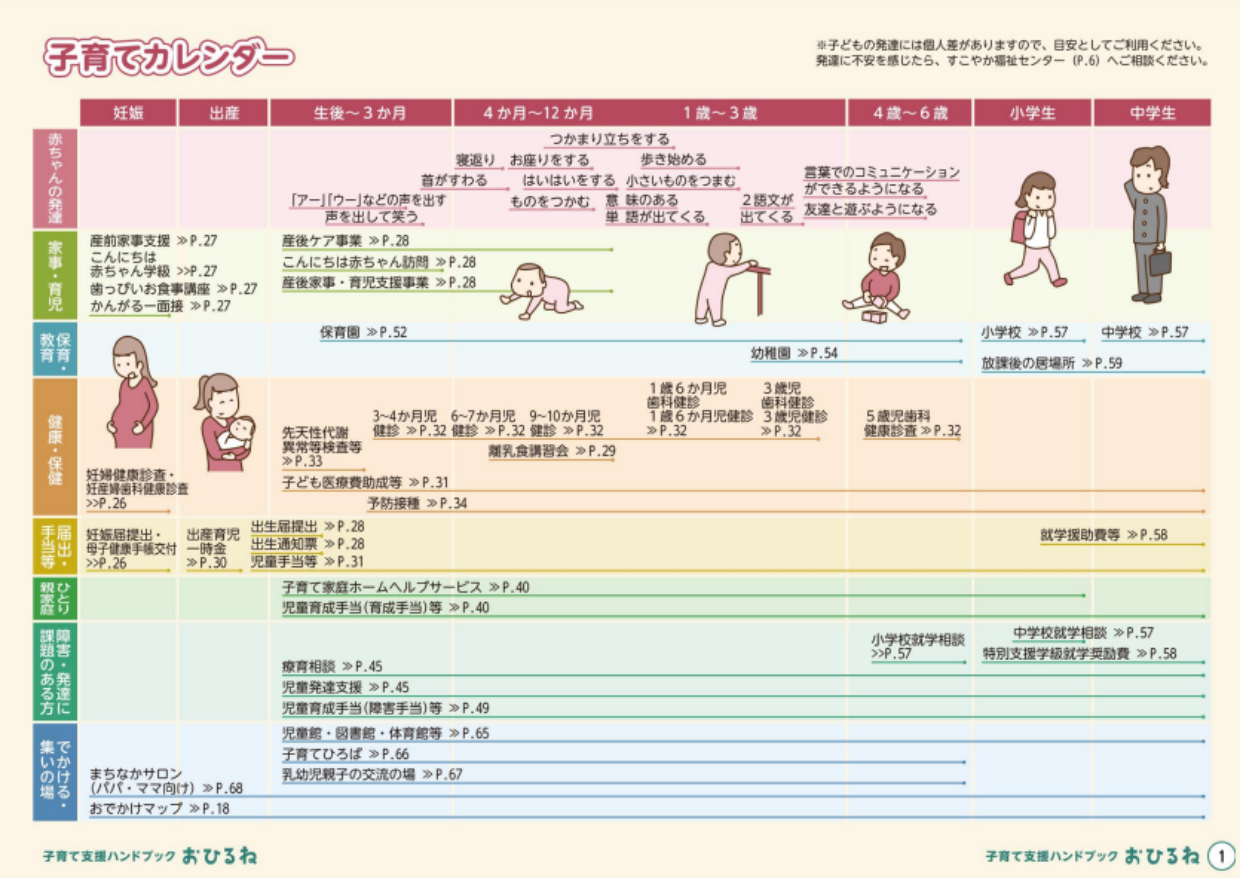

ホームページやLINEで子育て情報を配信中

中野区では、子育てに必要な情報をまとめた子育て支援サイト「おひるね」を提供しています。年齢別や目的別に検索ができ、各種手当や子育て支援サービス、新着イベントなど、子育てに関する様々な情報に簡単にアクセスできます。ハンドブックの「おひるね」もあり、冊子を手元に置いておきたい方にはおすすめです!

【画像:子育て支援ハンドブック「おひるね」から引用】

※冊子は、中野区役所3階子ども総合窓口、子ども・若者支援センター、児童館、すこやか福祉センター、地域事務所にて配布しています。

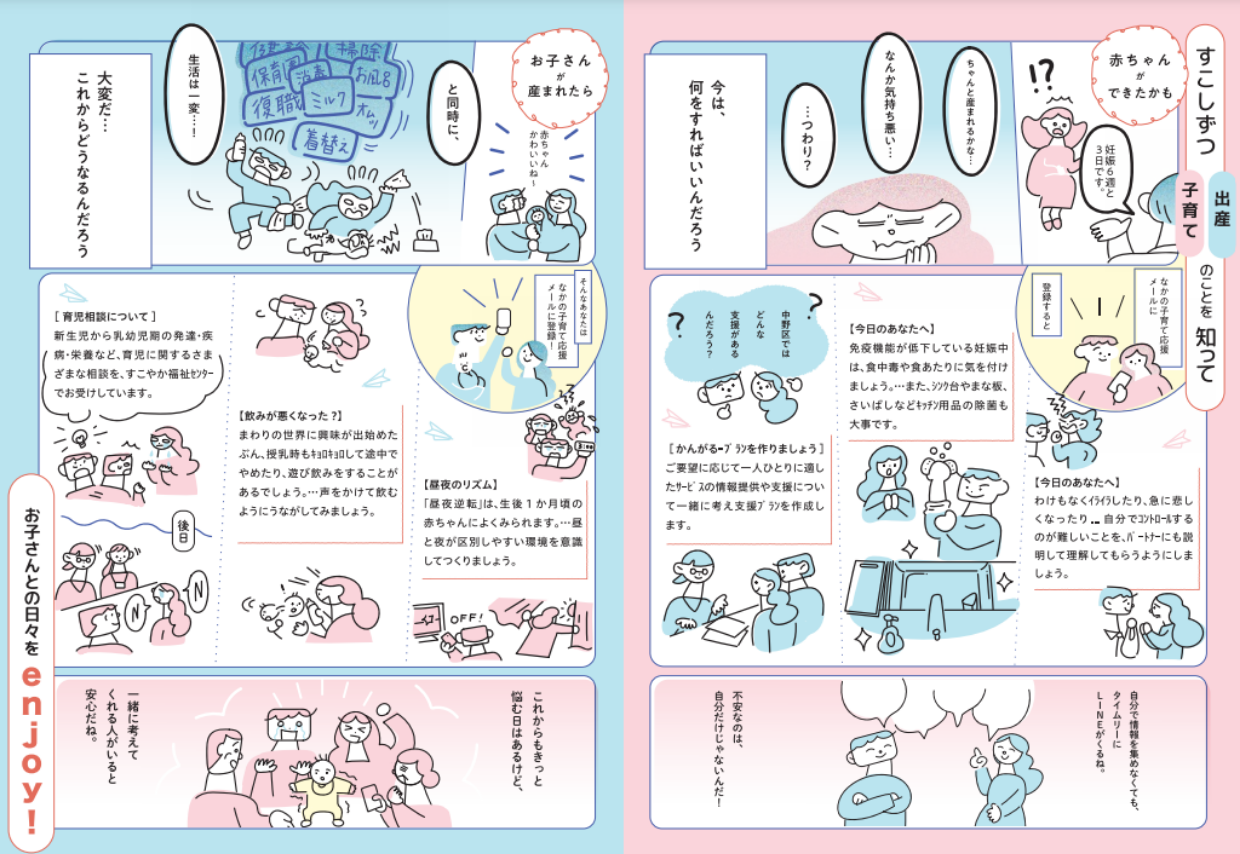

月齢にあった情報が自動で届く「なかの子育て応援メール」に登録を!

子育て情報を自分で検索するのが苦手な方もいますよね。そんな方には、定期的に配信される「なかの子育て応援メール」がおすすめです。

配信内容は、医師、助産師、管理栄養士など専門家の監修を経て作成したもので、妊娠期から生後100日までは毎日、101日以降は月齢に合わせて定期的に子育て情報が届きます。不安な時期に寄り添ってくれる内容なので、届くのが楽しみになりそうですね。

【画像:事業案内リーフレットから引用】

中野区の取り組みはいかがでしたでしょうか?

住んでいる地域によって、必要としている支援は異なります。事業を進めるにあたり、利用者の声や地域の声を迅速かつ柔軟に取り入れている点が、中野区の子育て支援の魅力といえるのではないでしょうか。

最後に、今回取材にご協力いただいた中野区子ども教育部の方々にメッセージをいただきました。

多様な子どもの居場所づくりに関わる、子ども政策担当課長の青木氏は「中野区がさらに子育てしやすい地域となるよう、これからも子どもや保護者のニーズを捉えた上で、地域の人と連携しながら、様々な事業を進めていきたいと思います」と、今後も地域の声を生かした取り組みを続けていきたいと話してくださいました。

ひとり親家庭支援を行う、子育て支援課長の分藤氏は「今までは相談に行きたくても行けなかった方や、なかなか相談に至らなかった方にも、中野区の支援がつながるようなサポート体制を作っていければと思っております。小さなことでも悩んでいることがあれば、ぜひ相談にいらしてください」と、今後も必要としている人が支援につながるようなサポート体制を整えていくとのことです。

現在進行形で進む様々な子育て支援事業を通して、ますます魅力的になっていく中野区の今後が楽しみですね。

今回は、中野区の子育て支援事業の一部をご紹介させていただきました。次回は「放課後子どもの居場所作り」の取り組みの一つである中野区の児童館を取材させていただき、リアルな現場の声を伺いたいと思っております。ぜひお楽しみに!

【今回の取材に際し、情報提供に協力いただいた所属】

中野区子ども教育部 子ども・教育政策課、子育て支援課

お忙しい中、ご協力いただき、ありがとうございました。

- 1